2025년 4월

SPECIAL

PEOPLE

READING

GLOBAL

KOFIC STORY

BOX OFFICE

새로운 시대, 새로운 흐름으로

2024 아시아 영화공동제작 현황과 지원방안

글 _ 유은정(프로듀서)

2025-04-16

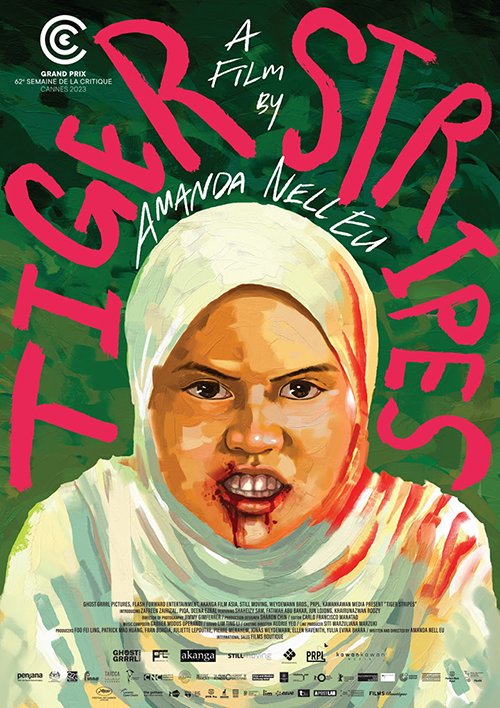

아세안 공동제작 모범 사례로 꼽히는 영화 <호랑이 소녀>

아세안 공동제작 모범 사례로

꼽히는 영화 <호랑이 소녀>

2019년 영화진흥위원회는 ‘한국 영화 제작의 국제화 현황 및 정책방안 연구’를 진행해, 다양한 유형의 공동제작 현황과 정책방안을 제안했다. 이후 <기생충>(2019), <오징어게임>(2021) 등 전 세계적 신드롬을 일으킨 K-콘텐츠의 등장과 영화 소비 방식의 근본적인 변화를 초래한 코로나19 팬데믹으로 국가 간 공동제작도 성장 동력을 잃었었다. 특히, 2018년부터 2021년 사이 대부분의 국제공동제작 지원사업이 폐지되면서 아시아 국가들과의 교류와 협력에서 뒤처지게 되었다.

‘2024 아시아 영화공동제작 현황과 지원방안’ 연구는 2010년 이후부터 2024년까지 한국영화 및 영화인의 국제화 사례를 정리해 유형별로 분석하고, 최근 주요 아시아 공동제작 작품의 프로듀서를 심층 인터뷰해 제작 과정과 작품의 특성을 파악하고, 정책적 지원에 대한 의견을 수렴했다. 공동제작 작품별 프로듀서의 심층 인터뷰는 ‘KOFIC 현안보고 2024_Vol.08 2024 아시아 영화공동제작 현황과 지원방안’ 본문을 참고하길 바라며, 해당 현안보고의 주요 내용을 소개한다.

2010~2024년 한국의 국제공동제작 현황 2010년부터 2024년 국제공동제작 영화 사례는 현재 제작 중인 작품과 완성 후 미개봉된 작품까지 포함해 339개 작품이 조사되었다. 이 중 한한령(限韓令·한류제한령) 이전 중국과 공동제작이 활발했던 2016년이 39편으로 가장 많았으며, 2023년에는 36편으로 팬데믹 이후 10편의 한국영화 외국 로케이션 작품들이 대거 개봉해 두 번째로 많았다.

| 유형/연도 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | 제작 중 | 미개봉 | 합계 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (영어영화) 글로벌 프로젝트 |

22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||

| 공동기획 /공동제작 |

1 | 1 | 2 | |||||||||||||||

| 공동투자 /공동제작 |

1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||

| 공동투자 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||

| 공동제작 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 43 | ||||

| 현지 리메이크 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 31 | |||||

| 현지 제작 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||

| 외국영화 한국 로케이션 |

1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 30 | ||||

| 한국영화 외국 로케이션 |

3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 58 | |

| 국내 인력 해외 진출 |

5 | 4 | 10 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 58 | |||

| 해외 인력 참여 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||

| 해외 자본 투자 유치 |

1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 45 | ||||

| 합계 | 8 | 9 | 14 | 21 | 13 | 33 | 39 | 28 | 23 | 20 | 16 | 21 | 16 | 37 | 22 | 11 | 3 | 339 |

유형별로 분석해보면 글로벌 프로젝트, 공동기획/공동제작, 공동투자/공동제작으로 세분화된 공동제작 유형이 가장 많았으며, 그다음으로 한국영화 해외 로케이션과 국내 인력 해외 진출 유형이 많았다.

공동제작 작품의 경우, 2010년대 초반에는 영어권 시장을 타깃으로 한 글로벌 프로젝트, 2010년대 중반부터 한한령 전까지는 중국과의 공동제작, 국내 인력의 중국영화 진출 사례, 한한령 이후에는 북미, 중국을 제외한 다양한 국가와의 공동제작이 늘어났다. 특히, 베트남, 말레이시아, 인도네시아 등 아세안 지역과의 공동제작이 활발해졌다.

아세안 영화공동제작 현황

2010년대 중반부터 CJ ENM과 롯데엔터테인먼트가 중국 외에 아세안 지역에 관심을 갖기 시작하면서 아세안 영화공동제작이 활발해졌다. 초기에는 <수상한 그녀> <써니> <7번방의 선물> <블라인드> 등 한국영화 히트 지식재산권(IP)을 현지에서 리메이크하는 사례가 많았다면 2010년대 후반부터는 현지 로컬 영화를 직접 제작해 흥행에 성공하는 사례가 많아졌다. 특히 베트남, 인도네시아 등에서는 자국 내 박스오피스 흥행 성적을 갈아치우는 흥행작들을 나오면서 영화 시장 규모가 커지는 데 일조했다.

이 가운데, 인도네시아는 아세안에서 가장 빠르게 영화 시장이 성장하고 있다. 미디어 파트너스 아시아(Media Partners Asia)에 따르면 2023년 인도네시아 영화 산업은 82억 달러 규모로 세계 17위이며, 2028년까지 연평균 7.3%가 성장할 것으로 내다보았다. 특히 코로나19를 거치며 할리우드영화가 주춤한 사이 자국 영화 두 편이 연달아 천만 관객 수에 가까운 흥행을 거두면서 자국 영화 시장이 황금기에 돌입했다. 그 와중에 한류 콘텐츠, 한국영화에 대한 관심도 높아지고 있다. 2023년에는 <귀공자> <더 문>이 각각 20만, 30만 관객을 돌파했으며, 2024년에는 <파묘>가 한국영화 최초로 230만 관객을 돌파하면서, 한국영화가 할리우드영화를 대체할 콘텐츠로 떠올랐다.

인도네시아, 베트남, 필리핀을 중심으로 흥행 규모가 커지고 평균 제작비도 높아지면서, 한국 로케이션도 활발해지고 있다. 한류 붐은 있었으나 자국 영화 산업 규모가 작아 한국 로케이션을 오는 게 쉽지 않았는데, 제작비 규모가 커지면서 코로나19 직후부터 한국 로케이션을 오거나, 계획하고 있는 작품이 많아지고 있다.

아세안 국가들의 영화 시장이 커지면서 상업영화는 물론 예술영화의 공동제작도 활발해지고 있다. 그중에서 가장 많은 수의 인터뷰 대상자들이 꼽은 추천 사례는 말레이시아, 대만, 싱가포르, 독일, 네덜란드, 인도네시아, 카타르 총 8개국이 참여한 말레이시아어 영화 <호랑이 소녀>(2023)다. <호랑이 소녀>는 부천국제판타스틱영화제(BIFAN) 아시아 판타스틱영화 제작 네트워크(NAFF) 수상작으로, 로테르담 시네마트 등 다수의 국제영화제 프로젝트 마켓에서 개발비를 지원받아 4년여의 개발 기간을 거치고 약 12억 원으로 제작되었다. 보디호러 영화로 여성의 몸을 공포의 원천으로 해석하며 2023년 칸국제영화제 국제비평가주간 대상을 수상하고, 오스카상 후보에 오르기도 했다. <호랑이 소녀>가 8개국 공동제작이 된 것은 다양한 국가의 지원제도를 활용한다는 데에 그 이유가 있다. 프랑스 배급사, 독일의 지역펀드, 카타르 도하영화연구소(DFI)의 후반작업 보조금 지원, 대만 국제공동펀딩 프로그램(TICP) 등이 이 작품에 활용되었다.

인도네시아어 영화이자 2022년 베니스국제영화제 국제영화비평가연맹 대상 수상작인 <오토바이오그라피>(2022)도 인도네시아, 싱가포르, 필리핀, 프랑스, 독일, 폴란드, 카타르 7개국이 공동제작을 한 순제작비 5억 원 규모의 영화다.

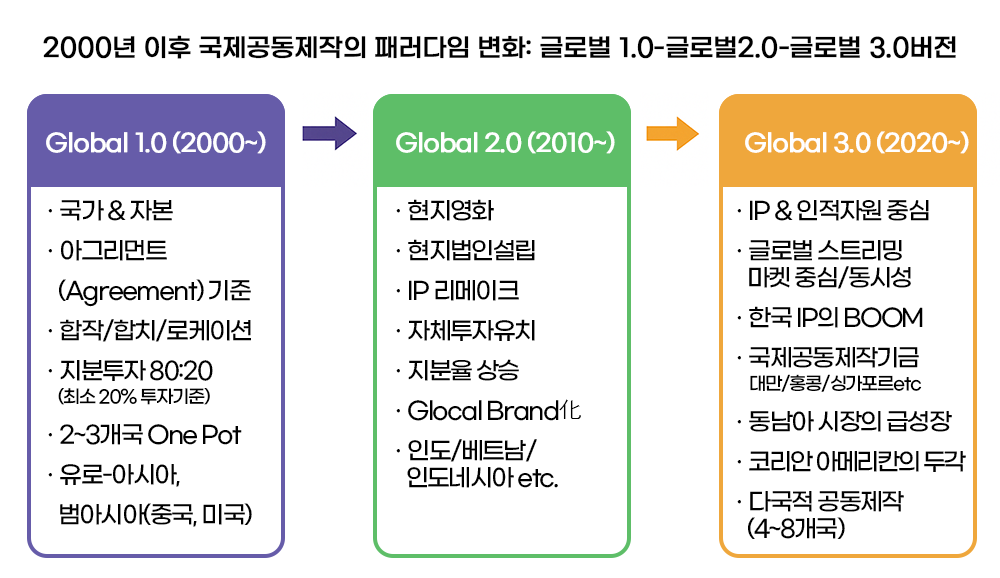

국제공동제작의 패러다임 변화 국제공동제작을 이해하는 프레임은 주로 국가와 자본에 의해 결정되었는데, 영화 산업의 성장과 변화에 따라서 국제공동제작을 이해하는 관점, 프레임 또한 확장되거나 변화했다.

2000년대 공동제작은 ‘국가와 자본’의 관점으로 양자 간 및 다자간의 투자 지분율만큼의 투자를 유치하면서 2~3개국이 합작하는 공동제작을 일컬었다. 이 시기는 유럽 영화제 및 아트하우스의 배급사를 중심으로 하는 유로-아시아 영화이거나 중국 또는 일본을 중심으로 한 범아시아 공동제작 영화 또는 영어 영화를 제작하기 위한 국제공동제작이 대부분이었다.

2010년대 이후 ‘IP 리메이크의 현지 영화’가 중요해졌다. 대기업인 CJ ENM, 롯데엔터테인먼트는 물론 크로스픽쳐스, 문와쳐 같은 제작사도 중국, 인도, 베트남, 인도네시아 등에서 자사의 IP를 활용해 현지 영화를 제작하는 공동제작을 활발히 했다. 자체 투자 또는 투자 유치를 통해 지분율 확보를 높이고, 한국 IP를 현지화하고 안정적으로 수익성을 확장하는 방식이다.

2020년대 이후는 ‘IP와 인적 자원’을 중심으로 오리지널 IP와 인적 자원이 4~8개국의 다국적 국제공동제작을 진행하는 방식이 중요해졌다. 코로나19 이후 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 스트리밍 플랫폼의 확장으로 IP 및 스타 파워가 글로벌 동시성을 갖게 되었고, 팬데믹으로 침체된 자국 영화 시장을 부양하는 돌파구로서 글로벌 협력을 지원하기 위해 대만, 홍콩, 싱가포르 등이 국제공동제작 기금 제도를 마련하면서 유럽의 프로젝트 마켓이나 기금들과 연결해 프로듀서, 감독들의 다국적 국제공동제작 영화들이 활성화될 수 있는 판이 마련되었다.

아시아 주요 국가와 프랑스 국제공동제작 지원제도 2010년대에 본격적으로 추진되었던 영화진흥위원회의 국제공동제작 지원사업이 2019년을 기점으로 대부분 폐지된 것과 대조적으로, 코로나19 이후 아시아 여러 국가들은 국제공동제작을 통해 자국 영화인과 영화 산업의 경쟁력을 강화하기 위해 적극적으로 국제공동제작 지원사업을 론칭했다. 더불어 유럽에서 전통적으로 신흥 영화 시장 국가의 작품을 주목해 온 프랑스의 공동제작 지원사업은 아래 표와 같다.

아시아 주요 국가와 프랑스 국제공동제작 지원 제도

| 홍콩 | 대만 | 일본 | 싱가포르 | 프랑스 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 시행주체 | 크리에이트 홍콩 (Create Hong Kong) | 대만콘텐츠진흥원 (TAICCA) | 문화청 | 미디어개발청 (IMDA) | 국립영화영상센터 (CNC) |

| 시행연도 | 2022~ | 2022~ | 2011~ | 2023~ | 2012~ |

| 프로그램명 | 홍콩-유럽-아시아 협력지원 제도 (홍콩-아시아 협력지원 제도) (Hing Kong- (Europe)-Asian Film Collaboration Funding Scheme) |

대만 국제 공동 펀딩 프로그램 (Taiwan International Co-Funding Program (TICP 2.0)) |

국제공동제작 영화 보조금 |

국제 공동제작 펀드 /동남아 공동제작 지원 (International Co- Production Fund(ICF)/ Southeast Asia Co- Production Grant) |

월드시네마펀드 (Aide aux Cinemas du Monde, ACM) |

| 사업목적 | 홍콩과 아시아 및 유럽 국가간 공동제작 촉진하여 아시아 및 국제 시장에서의 노출을 확대하고, 홍콩 영화인의 교류와 학습 증진 |

대만 문화 콘텐츠의 국제 시장 진출 또는 공동제작 장려, 대만 문화콘텐츠 산업의 발전과 시장성 촉진 |

해외투자 유치 및 국제공동제작 활성화 |

싱가포르 제작자와 동남아시아 제작자간 협력 증진 |

프랑스와 해외 제작자간 장편 공동제작을 통해 국제시장에서 프랑스 영화의 노출과 문화교류 촉진 |

| 지원대상 | 80분 이상의 장편 극영화, 애니메이션 |

- 장편영화, TV시리즈, 애니메이션, 다큐멘터리 시리즈, 애니메이션 – 총 길이 60분 이상 780분 이하 |

장편극영화, 애니메이션 영화, 다큐멘터리, TV시리즈 |

감독의 첫 번째 혹은 두 번째 극영화 / 드라마 시리즈 |

개발도상국이나 신흥 영화 시장에 속한 국가의 장편 극영화, TV 시리즈 및 웹시리즈 |

| 지원자격 | - 주요 창작 포지션(PD, 감독, 작가)에 홍콩과 유럽/아시아 국가 영화인이 포함되어야함 - 제작자는 국제적으로 인정받는 영화제에서 수상 혹은 후보에 오른 경력이 있어야 함 |

- 대만 제작사가 참여하는 국제공동제작 프로젝트 - 대만적 요소(Taiwan Elements) 필수 *주요 스태프, 이야기, 언어, 주연 배우, 촬영장소, 제작지, 후반작업 입력 등 충족 - 국제적 배급 플랫폼과의 계약 |

- 국제공동제작 작품 - 일본제작사가 전체 제작비의 20% 이상 출자, 해외 제작사가 전체 제작비의 10% 이상 출자 작품 |

- 싱가포르 국적 PD 참여 필수 - 동남아 국적 감독 (최근 장편영화 또는 TV 시리즈 또는 단편 3편 제작경험 필수 – 국내, 외국) |

- 프랑스 제작사와 해외 제작사간 공동제작 프로젝트 - 감독이 외국 국적자이고, 언어는 해당 감독의 국적 또는 촬영국가의 언어 |

| 지원금 집행 조건 |

- 순제작비(Below the line) 최소 30%가 홍콩에서 집행 - 주요 스태프 6개직 이상에 홍콩 영주권자가 포함되어야 함 |

- 순제작비의 최대 49% 지원 - 지원금 수령 후 15개월 이내 제작 완성 |

- 일본에서 최소 500만 엔 이상 제작비 집행 필수 - 일본 내 집행 제작비 (로케이션 비용, 장비 대여, 스태프 인건비, 후반작업) |

순제 50% 이내 지원 | - 프랑스 요소를 포함하고,프랑스 내에서 최소한의 제작비(60%) 집행 필수 - 프랑스 내 집행경비는 제작활동, 후반작업, 기술 서비스 등 포함. 단, OECD 개발도상국의 경우 예외 인정 가능 |

| 지원 금액 |

작품당 최대 900만 HKD (약 15억 원) |

- 옵션1 (투자방식): 총 제작비의 최대 49% 지분투자 - 옵션2 (제작지원 방식) : 프로젝트당 최대 16만 USD (약 2억 원) |

순제의 20% 이내로 최대 1억 엔 (약 10억 원) 상한 |

프로젝트당 최대 30만 SGD (약 2.7억 원) ※ 총 제작비의 최대 50% ※ 최종 지원금액은 싱가포르 제작인력 (Talents) 참여 정도에 따라 결정 |

- 사전제작지원: 최대 30만 유로 (약 4.2억 원) - 사후제작지원: 최대 7만 유로 (약 1억 원) 예산이 250만 유로 이상 프로젝트 경우 사전제작지원 최대 금액은 50만 유로) |

| 선정기준 (평가 기준) |

- 창의성과 독창성 - 프로젝트의 실현가능성 - 감독 및 제작자의 능력 - 홍콩과의 협력정도 (홍콩 로케이션, 국가간 협력의 정도) - 문화다양성 기여 정도 - 영화의 사회적 가치 - 공동제작협정 체결국가와의 공동제작 프로젝트 우대 |

- 창의성 - 국제 시장 진출 가능성 - 대만적인 요소 - 국가간 협력 정도 |

- 창의성 - 일본 제작사와 해외 제작사간 협력 수준 - 일본적인 요소 - 일본 문화 홍보 정도 - 국제적 성공 가능성 |

- 싱가포르 국적의 제작인력(EP, 프로듀서, 감독, 촬영감독, 작가, 배우 등) 참여 정도 - 국가간 협력 정도 - 글로벌 관객의 공감을 끌어낼 수 있는 이야기 |

- 예술적 가치와 창의성 - 문화적 다양성 - 작품의 사회적 메시지와 적절성 - 재정적 안정성 및 제작 가능성 - 국제 협력의 정도 |

| 특이사항 | - 언어나 촬영장소는 상관 없음 - 홍콩적인 요소가 필수는 아니며 홍콩 영화인에 대한 교육을 통한 인력 발굴 중시 (신인 감독 및 제작자 우대) |

5년 후 순이익기점 넘길 시 지원받은 금액까지 수익 배분 |

일본 내 집행비용에 한해 지원함으로써 현지 고용창출 중시 |

-- 싱가포르 이외 지역에서의 배급계획 필요 - 프로젝트 중심 사업모델과 싱가포르 인력이 포함된 프로젝트 지원 |

- 아프리카, 카리브해, 태평양(ACP) 국가의 국 적 감독이 참여하는 프로젝트는 추가 금융지원 가능 - 성폭력 예방 및 대응 의무 준수 (2021~) - 탄소 발자국 보고서 제출(2024~) |

| 관련 사이트 |

https://www. createhk.gov.hk/ |

https://en.taicca.tw | https://www.bunka. go.jp/english/ |

www.imda.gov.sg | https://www.cnc.fr |

위 표를 보면, 모든 국가가 공통적으로 공동제작을 통한 ‘국가 간 협력의 정도’와 ‘자국적인 요소의 반영 정도’를 고려해 지원작을 선정하고 있다. 이는 이전에 지분출자율로만 기계적으로 해석했던 공동제작 개념이 자국적인 요소의 반영 정도와 국제협력의 정도를 우선적으로 평가하는 방식으로 바뀌었다고 해석할 수 있다. 자국 프로듀서의 참여를 가장 우선시하면서, 주요 창작 인력의 참여를 중요하게 판단하고 있다. 특히, 대만과 싱가포르는 자국 내 집행 의무 조항도 없어 인적 자원을 최우선시하는 경향을 읽을 수 있다. 2020년대에 시작한 아시아 주요 국가들의 국제공동제작 지원제도를 살펴본 결과, 대만, 싱가포르, 홍콩 등 자국 내 영화 산업의 경쟁력이 상대적으로 높지 않은 국가들은 지원사업의 취지를 자국 인력, 특히 프로듀서가 해외 국가와의 공동제작 프로젝트에 참여해 자국 영화의 해외 진출과 인적 자원의 경쟁력 강화를 도모하는 문화적 측면을 중점적으로 강조하고 있음을 볼 수 있다. 반면, 한국과 일본같이 자국 영화 산업의 경쟁력이 높은 국가들은 자국 내 촬영 및 해외 자본 유치 등 산업적 측면을 강조해 왔다.

앞서 살펴봤듯이 다른 아시아 국가들이 국제공동제작 지원에 관심을 기울이고 있는 상황이지만 한국에서는 관련 지원제도가 거의 없다. 현재 아시아에서 한국적인 요소(스토리, 배우, 감독 등)에 대한 글로벌 수요가 어느 때보다 증가하고 있는 상황에서, 코로나19 이후 아직 회복하지 못하고 있는 한국영화계에 아시아 공동제작이 또 다른 돌파구가 될 것이다. 이런 여러 가지 이유로 새로운 공동제작 지원제도의 도입이 절실한 상황이다.

보완과 개선의 필요 - 아시아 영화공동제작 지원방안

시대와 상황에 따라 기존 ‘국가와 자본’ 주도의 기준점에 맞춰져 있던 영화진흥위원회의 국제공동제작 지원제도는 ‘IP와 인적 자원’에 기반해 보완할 필요가 있다.

첫째, 국제공동제작 지원 대상과 그 기준의 개선이 필요하다. 기존의 지원 조건에서 한국적인 소재, IP, 한국 인력에 대해서 포괄적인 적용이 필요할 것이다. 다른 아시아 국가의 지원 기준을 참고해 과거보다 유연한 형태의 지원 기준을 정할 필요가 있다. 지원자의 국적 또한 한국 국적에 한하지 않고, 교포 및 한국계 디아스포라들로 넓힐 필요가 있다.

둘째, 개발비 지원부터 매칭펀드, 갭 파이낸싱으로 이어지는 국제공동제작 공공기금과 펀드레이징 지원 시스템을 도입해야 한다. 특히 기획개발 단계에서 지원이 중요하다. IP 개발비가 지원된다면 해외 제작사와 협업을 시작할 때 수익 지분 확보에서 우위를 점할 수 있다. 또한 지속 가능한 제작 환경을 마련하기 위해 매칭펀드, 갭 파이낸싱의 도입을 고려할 수 있다.

셋째, 한국 인력 양성, 키 플레이어의 풀 관리, 그리고 해외 협력 연계 지원이 필요하다. K-콘텐츠의 IP 파워는 스토리의 크리에이터들과 제작의 키 플레이어들에게서 나오는 것이다. 국제공동제작에 관심 있고, 경험이 있는 플레이어를 중심으로 풀 관리를 하고, 관련한 비즈니스 교육이 필요하다. 글로벌 마켓에 프로젝트 피칭을 하고 네트워킹에 참여하는 영화사나 영화인들을 지속적으로 지원할 필요가 있다

넷째, 후반작업 및 배급·마케팅 지원이 필요하다. 2025년 현재 남아 있는 공동제작 관련 지원사업은 로케이션 인센티브 사업이 유일하다. 후반작업 및 배급·마케팅 지원을 통해서 한국 촬영 여부와 관계없이 한국 영화인들이 좀 더 다양한 공동제작 작품에 참여할 수 있는 장을 마련할 필요가 있다.

그 외에도 역대 영화진흥위원회의 공동제작 지원사업 중 재외동포 시나리오 및 독립영화 공모지원, 재외동포 저예산영화 제작 지원, 코 프로덕션(Ko-production) 사업, 국제공동제작 기획개발 지원, FDL(Filmmaker’s Development Lab), 해외 프로듀서랩 참가 지원, 국제공동제작 영화 인센티브, 한-아세안 공동제작 지원사업 등은 새로운 시대 흐름에 맞춰 검토하고 수정·보완해 복원할 필요가 있다.

<호랑이 소녀> 포스터

아시아 전역에서 주목받고 있는

<호랑이 소녀>의 아만다 넬 유 감독